室内で写真を撮った時に同じ設定なのに「写真が少し暗い」「色が黄色い」「写真の上半分(下半分)だけ色が違う」

そんな写真が撮れたことはないですか?

これは「フリッカー」と呼ばれる現象が原因なんです。

それは屋内では当たり前に見かけるアレが関わっています。

今回はフリッカーの原因と対策についてお話します。

フリッカーの原因は何?

フリッカーの原因は室内には当たり前にある「蛍光灯」です。

これが、写真の色を変にしたり、暗くするといった原因を作っています。

では。そもそもフリッカーとは何なんでしょうか?

フリッカー=蛍光灯の明滅

フリッカーとは蛍光灯の明滅をさします。

普段は明滅を確認することは難しいんですが、蛍光灯の寿命が近づいてくるとチカチカとチラつきが起きますよね。

実は蛍光灯は人間の目には見えない速さで点いたり、消えたりを繰り返している照明器具なんです。

人間の目では見えないこの明滅をカメラが捉えてしまうため写真が見た目よりも暗くなったり、色が変わったり、現象をフリッカーと言います。

知らずに撮っているとベストショットが台無しに…なんてことにもなりかねません。

フリッカーの対策法

シャッタースピードを遅くする

フリッカーとは蛍光灯の明滅ということをお話ししましたが、点滅ということは一定の周期があります。

これにはHz(ヘルツ)というものが関わってきます。

家電に詳しいかたはご存じかと思いますが、電源周波数と呼ばれるもので、電気のプラスとマイナスの向きが1秒間に変わる回数を表しています。

Hzは東日本と西日本では異なり、東日本では50Hz、西日本では60Hzとなっています。

そして、照明の場合、プラスとマイナスどちらも点灯するので、東日本の蛍光灯は1/100秒、西日本の蛍光灯は1/120秒で明滅しています。

上図のように1/100秒ならいつシャッターを切っても蛍光灯の明るさのピークを拾えますが、1/100秒よりもシャッタースピードが早いと明るさのピークが拾えない可能性がでてきます。

その場合、撮影した写真はフリッカーの影響を受けやすくなります。

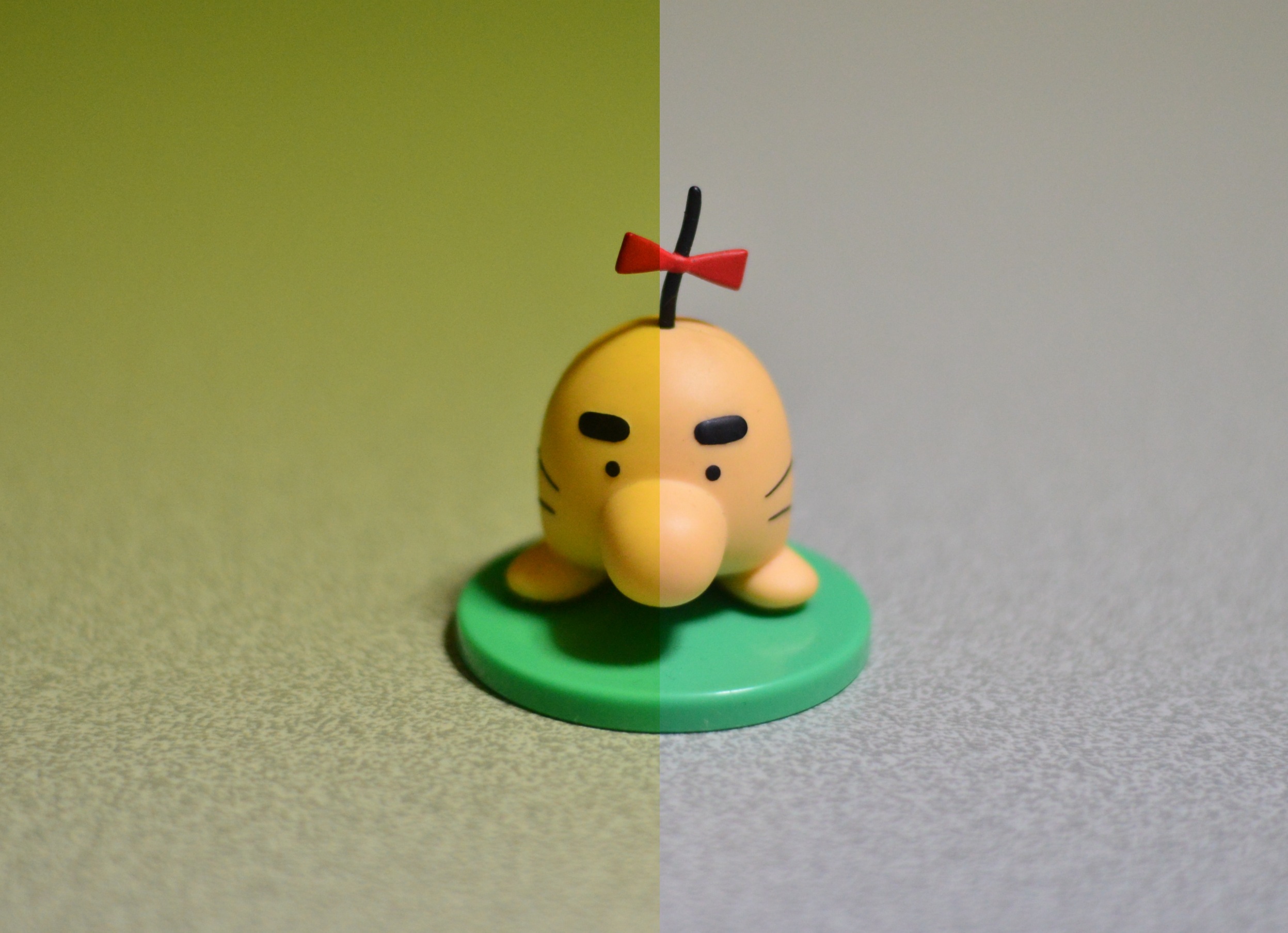

今回の被写体はMOTHERのどせいさんにお願いしましたw

ちなみに上の2枚はシャッタースピードが1/500秒で撮影したもの。

わかりやすく色が変わっています。

1/100秒で撮影するとこんな感じにフリッカーは消えます。

一番簡単なフリッカー対策がシャッタースピードを東日本なら1/100秒、西日本なら1/120秒より遅く設定して写真を撮ることです。

シャッタースピードを自分で設定するには、カメラのシャッタースピード優先モード(Tv)を使うか、マニュアルモードでの撮影をする必要があります。

ストロボを使う

蛍光灯でフリッカーが起きるならそれよりも強い光を写真を撮る時に補ってしまおうという考え方。

ただ、ストロボを被写体に直射してしまうと、いかにもストロボを当てました的な写真になってしまうので、クリップオンストロボを持っている人は天井バウンスするといい感じに仕上がります。

クリップオンストロボを持っていない場合はシャッタースピードを遅くする方が無難です。

カメラのフリッカー低減機能を使う

カメラの機種によってはフリッカーの低減機能というものがついている場合があります。これは、カメラが蛍光灯の明滅のタイミングを自動で検知して、蛍光灯が点いているタイミングでシャッターが切れるように制御する機能です。

図のようにフリッカー低減機能を使うことで明るさのピークに合わせてシャッターが切れるようにカメラが制御します。

ただし、コンマ何秒という世界ですが、自分がシャッターを切ったタイミングと実際に撮れるタイミングがズレるので、狙った写真が撮れないことも。。

また、カメラにもよりますが、フリッカー低減機能自体の精度が低く、あまり機能しないといったこともあります。

静物を撮る場合なら問題なく使える機能ですが、動く被写体には少し難しい機能かもしれません。

照明を変える

大胆かつ手っ取り早い対策ですw

フリッカーの原因そのものを取り除くために蛍光灯から白熱灯に変えたたり、電気を消して自然光だけで撮影するようにします。

自宅などでは有効な方法ですが、そもそも照明を変えられない場所もあるのでそういった時は使えない方法ですね。

RAWで撮影して後から補正する

露出の差や色調などが違う場合でも後処理耐性の高いRAWであれば、撮影後に補正することができます。

蛍光灯下での撮影でどうしても撮っておきたいものであればRAWで撮影することがオススメです。

ただし、上の写真のように下半分のみ色が変わっている場合、これを補正するにはけっこうな労力が必要になります。

ですので、RAW現像だけに頼らず、その他の対策と合わせた方がいいですね。

まとめ

意外と気が付かないフリッカー。

撮った写真の色が変でせっかく撮った写真が台無しになってしまうことも。。

少しの対策でそういった写真も減らせるので気を付けてみてくださいね。